§ 4. История развития криминалистической характеристики преступлений

§ 4. История

развития криминалистической

характеристики

преступлений

Криминалистическая

характеристика преступлений является уникальной научной категорией: с одной

стороны, от неё предложено отказаться как от некоей «иллюзии», «фантома», с

другой стороны – практически все диссертации, учебники, да и любой научный труд

по методике расследования начинается именно с неё. Более того анализ научных

публикаций, затрагивающих рассматриваемое научное понятие, указывает на то, что

за последнее время интерес к криминалистической характеристике преступлений явно

не ослабевает, при этом в пользу её насущной

необходимости.

Важное значение

для уяснения сущности криминалистической характеристики преступлений и значения

в теории криминалистики и практике расследования преступлений имеет истории её

появления и развития. Появившись в начале прошлого века, она прошла сложный путь

своего становления, миновав пять различных этапов, прежде чем стала неотъемлемой

частью криминалистической методики и даже самостоятельной частной

криминалистической теорией.

Первый этап –

рождение идеи о криминалистической характеристике преступлений (конец 20-х годов

XX века). Как отметил

профессор И.Ф. Крылов, впервые термин «криминалистическая характеристика» был

упомянут П.И. Люблинским ещё в 1927 году, который считал, что для

«успешного раскрытия и расследования преступлений необходимо знание и умелое

использование логики и учения о техническом исследовании доказательств, в

которое он включал криминалистику, судебную медицину, криминальную психологию и

судебную психопатологию. На их основе он предлагал составлять криминалистическую

характеристику происшествия, которое необходимо расследовать. По его мнению,

схему такой характеристики дали ещё древние римляне в виде известной семизначной

формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда». Именно

эту формулу П.И. Люблинский назвал криминалистической характеристикой

уголовного дела[1].

Однако высказанное

П.И. Люблинским предложение в плане дальнейшей разработки теоретических основ,

относящихся к новой криминалистической категории, и их практической апробации на

протяжении последующих сорока лет не получило своего развития. Только с конца

1960-х годов с трудов А.Н. Колесниченко, Л.А. Сергеева и С.П. Митричева

начинается развитие теоретических основ криминалистической характеристики

преступлений.

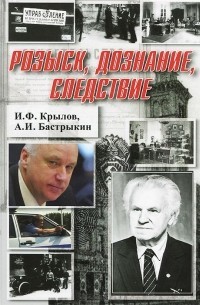

Иван Филиппович

Крылов советский и

российский ученый-правовед, специалист в области криминалистики и судебной

экспертизы, доктор юридических наук, профессор, заслуженный

деятель науки Российской Федерации.

Второй этап –

начало развития понятия «криминалистическая характеристика преступлений»

(1960–70-е годы XX века). В 1967 году в

диссертации А.Н. Колесниченко в качестве положения общего характера, имеющего

важное значение для всех частных методик, упомянута категория «общая

криминалистическая характеристика вида преступлений». Впоследствии в её

структуру он предложил включить подразделение конкретного вида преступлений на

разновидности и группы, типичные следственные ситуации и соответствующие им

основные направления расследования, возможные пути установления преступников и

задачи повышения эффективности следственной работы.

Далее идею о

криминалистической характеристике преступлений подхватили Л.А. Сергеев (1971

год) и С.П. Митричев (1973 год). Так, Л.А. Сергеев впервые сформулировал

предложение о её структуре, включив в неё: способы совершения преступления;

условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки;

обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных

посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи

преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями,

не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными

преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между

вышеуказанными группами обстоятельств.

В свою очередь,

С.П. Митричев, не раскрывая общего понятия криминалистической характеристики

преступлений, включил в её содержание три основных взаимосвязанных элемента:

способ совершения преступления; следы, оставляемые преступником; личность

преступника, уточнив при этом, что это далеко не полный перечень таких

признаков, которые имеют криминалистическое значение.

Третий этап –

разработка понятия криминалистической характеристики преступлений и расширение

объёма её содержания (1970–80-е годы XX века). Применительно к

этому периоду времени Р.С. Белкин метко подметил, что «семя упало на благодатную

почву: десятки авторов – от самых именитых до начинающих – стали разрабатывать

эту идею»[2]. На Всесоюзной

криминалистической конференции в 1976 году проблемы, касающиеся рассматриваемого

научного понятия, затрагивались в целом ряде докладов: «Криминалистическая

характеристика преступления (Общее понятие и практические значение)» (А.Н.

Басалаев, В.А. Гуняев); «Криминалистическая характеристика преступления, её

содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида

преступлений» (С.И. Винокуров); «Криминалистические характеристики преступлений

в методике расследования» (И.Ф. Герасимов); «Криминалистическая характеристика

преступления как фактор, определяющий методику расследования и пути косвенного

доказывания» (А.А. Хмыров).

Последующие

теоретические изыскания о сущности, структуре данной научной категории и её

значении для частных методик расследования нашли своё отражение в двух сборниках

научных трудов, посвящённых именно этому вопросу: в 1978 г. –

«Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений:

Межвузовский сборник научных трудов» (г. Свердловск), в 1984 г. –

«Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов» (г.

Москва).

Значимым

исследованием в этот период времени выступает диссертация Л.Г. Видонова (1979

год), касающаяся построения на основе криминалистической характеристики убийств

типовых версий о лицах, их совершивших в условиях неочевидности (в ходе

исследования им изучено 800 убийств). Это первая работа, в которой

проанализированы закономерные связи (преимущественно

вероятностно-статистические) между элементами криминалистической характеристики

убийств, тем самым предпринята попытка придать криминалистической характеристике

преступлений прикладное значение.

В 1985 году свет

увидели два научных пособия (авторы одного из них А.Н. Колесниченко и В.Е.

Коновалова («Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие»),

другого – А.Ф. Облаков («Криминалистическая характеристика преступлений и

криминалистические ситуации: Учебное пособие») и в 1987 году лекция В.В. Радаева

(«Криминалистическая характеристика преступлений и её использование в

следственной практике»), посвящённые вопросам криминалистической характеристики

преступлений.

В качестве

элементов криминалистической характеристики преступлений учёные того времени

указывают как криминалистически значимые (характеристика: способа совершения

преступления, личности преступника, обстановки, следов преступления), так и не

являющиеся таковыми (например, распространённость преступного деяния,

особенности выявления преступлений, источник получения доказательств) либо вовсе

самостоятельные криминалистические категории (типичные следственные ситуации;

обстоятельства, подлежащие установлению). Количество предлагаемых элементов

начинает доходить до десяти и более.

Ответом на это

стала статья Р.С. Белкина, И.Е. Быховского и А.В. Дулова, в которой они обратили

внимание на такое важное свойство криминалистической характеристики преступлений

как системность, заключающуюся в корреляционных связях и зависимостях между её

элементами[3], чем создали

предпосылки к переходу на следующий этап развития рассматриваемого

понятия.

Четвёртый этап –

сужение объёма содержания понятия криминалистической характеристики преступлений

и ослабление научного интереса к ней (1980–90-е годы XX в.). Неверно

выбранный вектор исследований, заключающийся в попытке придать практическую

значимость криминалистической характеристики преступлений исключительно за счёт

расширения количества элементов её системы, привёл к несостоятельности этой

научной категории как с теоретической, так и прикладной точек

зрения.

В этой связи в

своих научных трудах Р.С. Белкин обстоятельно изложил историю возникновения и

развития криминалистической характеристики преступлений, обобщил все сложившиеся

к середине 1990-х годов взгляды относительно неё и подверг критике

необоснованное расширение объёма её содержания (Белкин Р.С. Курс криминалистики.

В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и рекомендации. М.: Юристъ,

1997.). Также он задал ориентир в плане структуры криминалистической

характеристики преступлений, в которую включил следующие элементы: типичные

следственные ситуации; способ совершения преступления; способ сокрытия

преступления; типичные материальные следы; характеристика личности преступника;

обстановка преступления.

Указанное мнение

авторитетного учёного не осталось без внимания всего отечественного

криминалистического сообщества, что обусловило дальнейшее направление

исследований относительно криминалистической характеристики преступлений в русле

поиска действительно криминалистически значимых признаков, которые должны

составлять её содержание, и закономерных связей между ними. Однако достижение

этой задачи было возможным только при изучении больших объёмов эмпирического

материала по примеру Л.Г. Видонова, на что отважились лишь единицы

учёных-криминалистов (В.А. Жбанков, Н.А. Селиванов, С.А. Ялышев). В

результате, это неизбежно привело к «кризису» криминалистической характеристики

преступлений. Она зачастую стала выполнять лишь формальную роль первого элемента

частных криминалистических методик.

Тем не менее, в

1995 году А.И. Хвыля-Олинтер проведено первое диссертационное исследование

«Использование криминалистической характеристики преступлений в

автоматизированных информационно-поисковых системах технико-криминалистического

назначения», посвящённое проблемам компьютеризации применения криминалистической

характеристики преступлений в целях более эффективного

расследования.

Пятый этап –

уточнение содержания понятия криминалистической характеристики преступлений:

поиск криминалистически значимых признаков и корреляционных связей между

элементами (конец XX–начало XXI века). Для этого этапа

характерно три ключевых направления исследований:

1)

разработка

теоретических положений, касающихся криминалистической характеристики

преступлений как научной категории;

2)

изучение отдельных

элементов, составляющих систему криминалистической характеристики

преступлений;

3)

составление

типовых криминалистических характеристик преступлений, выступающих элементом

частных методик расследования.

В 2001 году

появляется первая кандидатская диссертация под названием «Криминалистическая

характеристика преступлений как элемент частных методик расследования»,

подготовленная И.И. Рубцовым. В этом же году в Минске вышла монография В.Ф.

Ермоловича, посвящённая криминалистической характеристике преступлений и

практически полностью повторяющая его докторскую

диссертацию.

Нельзя не

упомянуть, что уже в начале 2000-х годов криминалистическая характеристика

преступлений подверглась жёсткой критике со стороны Р.С. Белкина. По этому

поводу он пишет, что она «не оправдав возлагавшихся на неё надежд и учёных, и

практиков, изжила себя и из реальности, которой она представлялась все эти годы,

превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом». В обоснование

необходимости отказа от дальнейших исследований криминалистической

характеристики преступлений он указал две основные

причины:

- отсутствие в ней

новых, значимых для криминалистики, научных знаний при отсутствии установленных

корреляционных связей и зависимостей, носящих закономерный

характер;

- наличие в

предлагаемой структуре в большей мере элементов уголовно-правового и

криминологического характера, нежели криминалистического, каковым является лишь

способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые им следы[4].

Эту идею

поддержали профессора Е.П. Ищенко и В.Я. Колдин, предложив вместо

криминалистической характеристики преступлений использовать типовую

информационную модель (ТИМ) преступления.

В то же время,

представляется, что, когда профессор Р.С. Белкин назвал криминалистическую

характеристику преступлений «фантомом», он вовсе разочаровался не в ней, а в том

подходе к использованию её прогнозируемого огромного потенциала, который

сложился в определённый момент в криминалистическом научном сообществе. Выдвинув

тезис о ненужности этой категории, он попытался тем самым подзадорить,

подстегнуть учёных в наполнении её действительно реальным криминалистически

значимым содержанием. Подобную мысль по этому поводу в 2014 году также высказал

А.Ю. Головин в своей статье «Проблемы и пути совершенствования методик

расследования отдельных видов преступлений» (Известия Тульского государственного

университета. Экономические и юридические науки. 2014. №

3-2).

Думается, что

именно по этой причине большинство учёных-криминалистов не отказались от

криминалистической характеристики преступлений, а остались её сторонниками и

продолжили развивать необходимые теоретические основы. Практически каждый

научный труд, посвящённый методике расследования, будь то учебник, учебное

пособие либо диссертация, начинался с типовой криминалистической характеристики

преступлений.

Осознание высокой

теоретической и практической значимости криминалистической характеристики

преступлений и поиск путей её выхода из «кризиса», обусловили предложения об

изменении дальнейшего вектора исследований в сторону её рассмотрения в качестве

самостоятельного учения либо частной теории

криминалистики.

Таким образом,

наступило время шестого этапа, связанного

с развитием криминалистической характеристики преступлений сначала как учения, а

теперь уже как частной теории (2010-е годы – настоящее время), в рамках

которой и идёт новый виток развития этой важнейшей криминалистической категории.

На современном этапе развития криминалистической характеристики преступлений

возможно акцентировать внимание на следующих ключевых

моментах.

Во-первых,

предприняты попытки разработать алгоритмы и программы на основе электронных

типовых криминалистических характеристик преступлений, позволяющие получать

представление о криминалистических особенностях преступных деяний различных

видов, оценивать следственные ситуации, выдвигать следственные версии,

планировать расследование и пр. Такие работы проводились В.Ю. Толстолуцким

(компьютерная программа «ФОРВЕР»), П.Ю. Фесиком (компьютерная программа

«Моделирование следственных ситуаций – МОСС») и К.А. Нелюбиным (база данных по

убийствам, реализованная в программе Microsoft

Access).

Во-вторых,

предложены теоретические основы частной теории криминалистической характеристики

преступлений[5], которая может

послужить базой для раскрытия в дальнейшем всего её научного и практического

потенциала. Более того, частная теория криминалистической характеристики

преступлений занимает центральное место в криминалистике, поскольку основное её

содержание составляет совокупность знаний о проявлениях сущности различных видов

преступлений, позволяющих иметь научное знание о криминалистической природе

преступления в целом как явлении объективной действительности. Именно поэтому

она имеет основополагающее значение как для всей теории криминалистики, так и

для её различных частных криминалистических теорий, а также для

криминалистической тактики и методики.

В-третьих,

активное использование типовых криминалистических характеристик преступлений в

качестве первого элемента разрабатываемых и совершенствуемых частных

криминалистических методик расследования различных видов преступных

деяний.

[1] Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и её

место в системе науки криминалистики и в вузовской программе //

Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М., 1984. С.

32-33.

[2] Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня.

Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. С.

223.

[3] Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное

увлечение или новое слово в науке? (Ещё раз о криминалистической характеристике

преступлений) // Социалистическая законность. 1987. № 9. С.

56-58.

[4] Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня.

М., 2001. С. 219-224; Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим

пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных

условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. С.

11-12.

[5] Бессонов А.А. Частная теория криминалистической

характеристики преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. М.,

2017.